イラスト業界のホンネ ~ポートフォリオの作り方~【前編 20枚のイラストで、理想のポートフォリオ作り!】

絵を描いている人の中には、イラストレーターになりたい人もいると思います。そんな時に大事なアイテムが自分の作品を入れたポートフォリオです。作家同士の交流のために作る作品ファイルもありますが、仕事をするためのファイルは、別の構成が必要となります。今回から、出版社の編集者がどのようなポートフォリオを求めているのか角川春樹事務所の中津宗一郎さんに教えても

らいながら、その作り方について全3編で紹介していきます!

前編 20枚のイラストで、理想のポートフォリオ作り!

◎文:中津宗一郎(角川春樹事務所)

角川春樹事務所所属の文芸編集者。角川書店スニーカー文庫、スクウェア(当時)などで編集・企画を担当。 日本初のライトノベル解説書『ライトノベル完全読本』(日経BP/2004)を発刊してラノベブームを顕在化させ、2000年代の評論本ブームにも多く携わる。新人作家・評論家の発掘に手腕がある。

Twitter:@nakatsu_s

Twitter:@k_coubou

作品サイト:http://k-coubou.sakura.ne.jp

◎粒アンコ(仮のペンネーム) 持ち込みを考えているイラストレーター志望。

Twitter:@06_pouro

pixiv:https://www.pixiv.net/member.php?id=1574507

※この記事は、季刊エス60号に掲載されているものと同じ内容です。

プロローグ

皆さんの中にはプロを目指していて、出版社に持ち込むためのイラストサンプル集、いわゆるポートフォリオを作っている方もいますよね。私も今まで何百人ものポートフォリオを見てきました。またエスの投稿コーナー「starS」の審査会などで実際の持ち込みも経験してきました。けれど持ち込まれるポートフォリオには、「編集者に自分の好きなイラストを見せるだけ」で、本の表紙に合わないものも数多くあります。

持ち込みのポートフォリオは、「同人誌」とはまったく違うのです。

ポートフォリオとは、フィギュアスケートでの規定演技(コンパンソリーフィギュア)のようなもので、自分の実力を規定の中できっちりと見せるのが目的なのです。

この連載では、イラストレーターを目指す新人の粒アンコ(仮)さんと、すでにプロとしての実績があり、絵本など更なる分野へ進出していくことを考えている立原圭子さんと一緒に、理想的なポートフォリオを作っていきます!

①:入れるイラストは最近2年のイラストを20枚!

まず絶対に守ったほうがいいルールの1つ。それは「ポートフォリオに入れるイラストは、現在から二年以内のイラストに限定する」ことです。持ち込みのイラストに、自分の思い入れの強い「イラストを描き始めた頃のお気に入り」を入れる方がいますが、これはNGです。プロの編集者が見たいのは、今現在のあなたのイラストの実力で、まだ巧くない時期のイラストを見せるのは逆効果です。最近の二年のイラストを入れましょう。

古い時期の拙いイラストが入っていると、編集者は「自分がイラストを発注したら、このレベルなのかな?」と思ってしまい、ほかにどんなに上手いイラストがあっても、迷ってしまいます。

数が少なくても現在の実力が反映されている方がよいですよ。ポートフォリオは一年に一回は作り直すつもりで、イラストを差し替えましょう。

はじめて会った時に粒アンコさんが見せてくれたイラスト。何故か5年前のマッチョな半裸男と、

②:20枚のイラストに色々なジャンルの作品を入れよう

どんなに上手いイラストが満載のポートフォリオでも、もしそのポートフォリオが「美少女エルフのファンタジーイラスト」だけだとしたら、編集者はその方に原稿をお願いすることは多分ありません。「自分の担当作品で、美少女エルフの出て来る小説」があるのであれば、自信を持って頼めますが、そんな狭い領域に当てはまる作品は少ないですよね。

もともと、ファンタジーというジャンルは、小説の表紙を想定した場合、判断のつきにくいところがあります。つまり自分の想像で描いた世界のイラストです。すると「このイラストレーターは、現実の車や高層ビル、コンビニエンスストアといったものが描けるのかな」と疑問に思われてしまいます。ポートフォリオで一番示すべき、「自分の実力」を狭く見せてしまっているのです。

こう考えるとポートフォリオを作る上でのもう一つのコツが見えてきます。それは「自分は色んなジャンルのイラストが描けるんだよ」という力を見せることです。

自分が一番好きで得意なジャンル、何度も描いて工夫を重ねたキャラクターを見せるのはとても重要なことです。しかしそれだけではなく、「どんなものでも標準以上に描ける」ことを見せて欲しいのです。

描くイラストのPOINT

◆キャラクターに関して

美少年、美少女キャラだけで構成されたポートフォリオはよくありません。様々なキャラクターを描けることを見せるために、幼い男女、大人の男女、老人の男女、またいわゆるモブ顔の普通の見た目のキャラクター、容姿が優れていないキャラクターのイラストが必要なのです。

カッコイイおじさんのキャラを描けるというのは、多分、皆さんの思っている以上に需要があるんですよ。頑張って描いてみてください。

◆世界観

もっとも判断のつきにくいのがファンタジーばかりのポートフォリオです。なぜなら自分の頭のなかの想像物だけで構成されてしまうからです。

「現代の商店街」「高層ビルが林立する街」「体育館や校舎での学園風景」「コンビニで買い物する人々」など現代的なイラストも入れましょう。現実の自然風景、中世風の町並み、時代劇っぽい江戸の風景を描いた背景も入れていきましょう。

和風、洋風、中華風、エスニック調などが描ければ、素晴らしいですよ。キチンと着物が描けるのなら、「時代小説」というこれまたイラストの需要が多いジャンルでの仕事が得られるかもしれません。

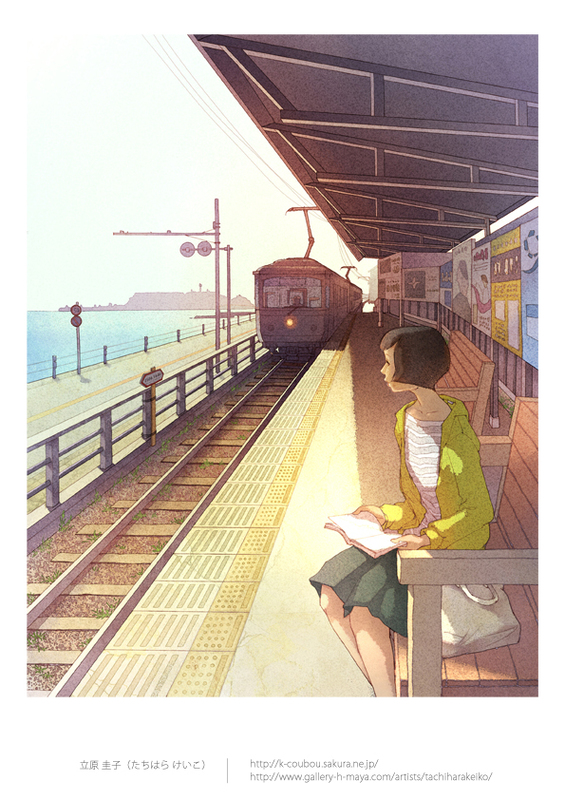

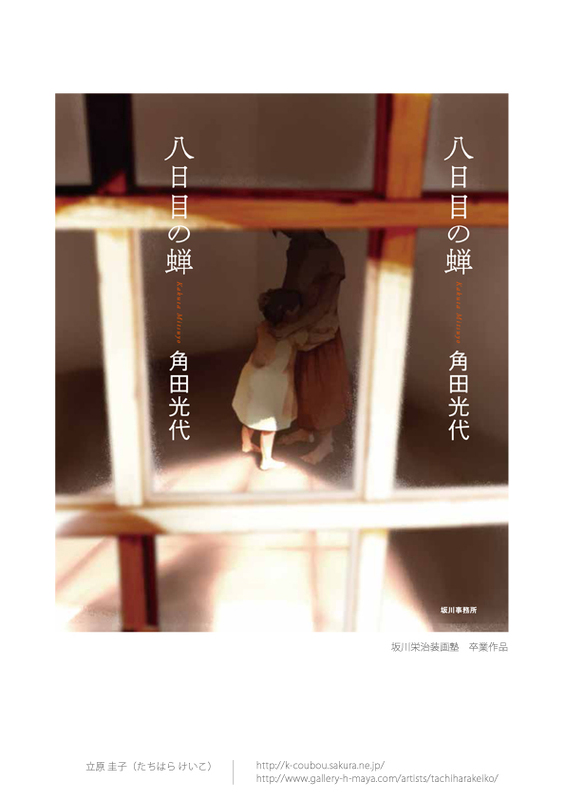

立原圭子さんのポートフォリオに入っているイラスト。

明るいイラスト、暗い色調のもの、電車を描いた現代のシーン、明治っぽい親子のシーンなど多彩さが際立つ。

◆カラーの塗り方

カラーイラストは、塗り方を変えたカラーイラストを何点か入れることを心がけましょう。特にピクシブなどで、すでに巧い方はCGでの細密な塗り方に特化してしまっている場合もありますが、書籍のカバーイラストとして考えた場合、ちょっと密度が高すぎることがあるのです。

「いかにもCG調で派手な塗り方のイラスト」が多いようならば、例えば「水彩画のような塗り」「油絵のような厚塗り」「浮世絵画のような和風な塗り」など、あえて違うテイストのカラーイラストを入れるよう心がけましょう。

◆様々なガジェットや小物

自分の実力をアピールするわけですから、色んなガジェットを描けることをみせましょう。キャラクターのファッションも、ファンタジー調だけではなく、ストリートファッション系、ゴスロリ系、ビジネスで着る背広や洋服も描きましょう。

そして車や飛行機、自転車といったガジェット(さすがにメカデザインしろとまではいいません。得意ならアリですが)や、指輪、ネックレスなどのファッション小物も描きましょう。

ポートフォリオに入れるにはラフで未完成だし、何枚も必要ない。決定的な1枚を作ろう。

③:1点は、架空のカバーイラストを作ってみる

これは特に読書が趣味のイラストレーターにはチャンレンジしていただきたい課題です。自分が好きな小説のカバーイラストを自分のイラストで作ってみてください。

本のカバーの場合、タイトルと著者名を入れるスペースを空けておく必要があるのです。プロの方はそうした空きスペースを作るのが巧かったりします。美術専門学校などでは自分で本のカバーを作るという課題がよくあります。これに慣れるとカバーデザイナーとの打ち合わせがうまくいきます。

加えてこの課題をこなすことによって、「私はちゃんと本も読んでいます」ということをアピールできるのです。

イラストレーター志望の方の中に、「本は漫画しか読みません」「絵は好きですが、本はあまり読みません」という方がいます。持ち込みでこう話す方には編集者は絶対にイラストを依頼しません。小説のゲラを渡して、「この本のイメージに合ったカバーイラストを描いてください」という発注ができないですし、何より本を作るのが、編集さんなのですから、プライベートでも本を読むことが好きで当然ですよね。ですから本を読むのが嫌いなイラストレーターには、依頼がしにくいのです。

編集さんとイラストレーターさんの会話の多くは、好きな本や映画の話だったりします。そんなアピールにもなるので、自分の好きな本のカバーを自分で作ったイラストを入れてみましょう。

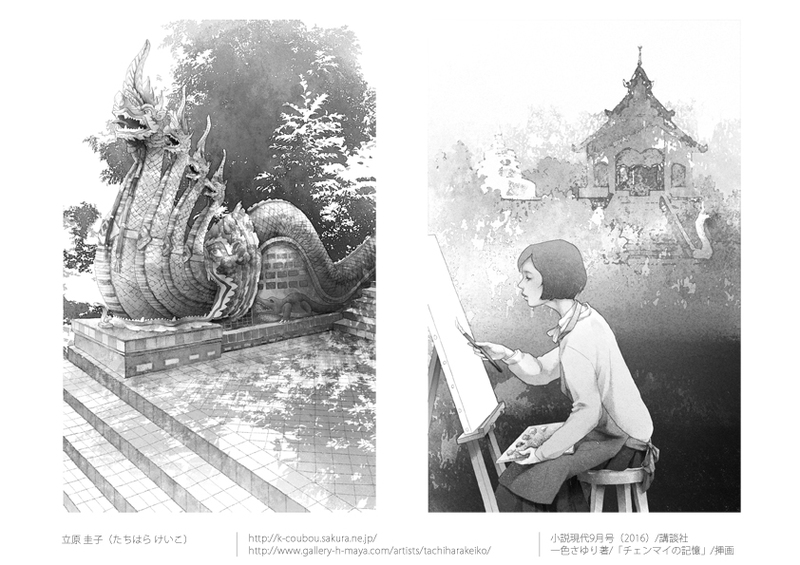

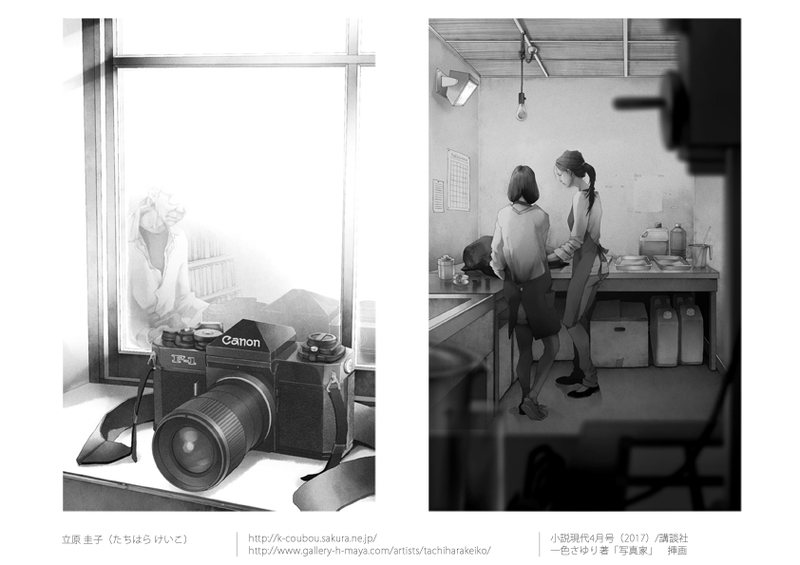

立原さんのポートフォリオに入っている。『八日目の蝉』(角田光代 著)を描いた作品。

立原さんのポートフォリオに入っている。『八日目の蝉』(角田光代 著)を描いた作品。

④:2、3点はモノクロイラストもポートフォリオに入れる

ポートフォリオを作る上で、モノクロイラストを後半に何点か入れておくというコツを覚えておきましょう。

以前のイラストレーターは、画材が高価ということもあり、モノクロイラストを描いてからカラーイラストへと進んでいく方が多かったですが、フォトショップなどのCGソフトが一般化した結果、最初からカラーイラストを描く方が多くなりました。

その結果、モノクロイラストを描く機会が少なくなり、カラーイラストは巧くても、白黒でのトーン処理が下手だったり、モノクロでの線が汚いという逆転現象が起きるようになってしまったのです。

けれど小説誌や文庫の挿絵でも、実はモノクロイラストはプロになると想像以上に描く機会が多いのです。小説誌のモノクロイラストがデビューという方も少なくありません。そこで、モノクロイラストもちゃんとプロレベルのものが描けるということを示すために、後半部分に二、三点のモノクロイラストも入れておきましょう。カラーをモノクロに変換したものではなく、モノクロイラストとして魅力があるように、トーンや濃度の違うグレーなどを使い分けて書いていくのがコツです。頑張ってみてください。

さてとりあえずこれだけを守れば、ポートフォリオを作成するための素材としては十分でしょう。でも実はここまでの段階は、材料というだけです。実はポートフォリオを作るためには、ちょっとした編集や工夫も必要だったりします。そこで次回は、ここで描いたものを使ってどのように編集者の目に留まるポートフォリオを作るかをお教えしましょう。

★続きは、季刊エスS61号(発売中)にて掲載中。

Share

Share Tweet

Tweet Line

Line